熊谷市名勝「星溪園」投句選考結果について [句碑・歌碑]

熊谷市名勝「星溪園」玉の池

熊谷市名勝「星溪園」の投句箱を開封し、熊谷市俳句連盟による選考の結果、入賞作2作が決まりましたので発表します。

第一席

鯉の棲む地へ翳して冬紅葉

永岡好友 様(さいたま市)

第二席

千両や一夜の雨を滴らせ

野原 清 様(長瀞町)

例年、春季と秋季分として投句箱を開封し、熊谷俳句連盟による選考で入賞作が決定します。投句箱は星溪園正門内側に設置しております。箱には用紙も準備しておりますが、投稿は任意用紙でも可能です。入賞者には俳句連盟からの通知のほか、本市の文化財や歴史などを紹介する資料を記念にお送りします。年間を通じて投稿できますので、奮ってご参加ください。

講座「熊谷句碑歌碑物語」 [句碑・歌碑]

熊谷市肥塚公民館で講座「熊谷句碑歌碑物語」を開講しました。コロナ対策により参加者を15名と設定し、席はソーシャルディスタンスを踏まえた上で配置されていました。また、講師を担当した江南文化財センター職員もマウスシールドを着用し講義しました。これは動画撮影を行うことに伴い、口頭が分かるように配慮したものです。講座では市内の句碑や歌碑の所在や概要について学ぶ機会を提供しました。今回は市内に所在する約50の句碑を主要テーマとして、解説し、今後の街おこしや街づくりのヒントとして句碑歌碑をはじめとした身近な地域遺産の掘り起こしというテーマについてお話をしました。立正大学の地域連携センターも同行し、講座を記録し今後の研究に活用する予定です。

星溪園俳句講座の報告 [句碑・歌碑]

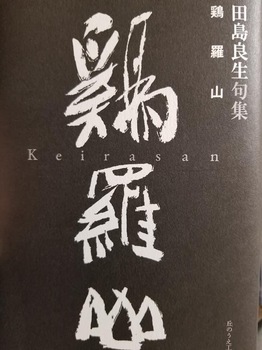

田島良生 句集『鶏羅山』 [句碑・歌碑]

句集『鶏羅山』

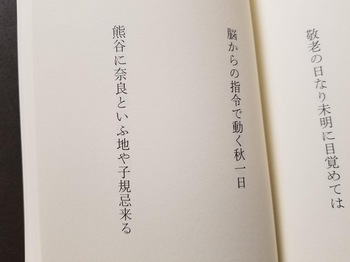

俳句の掲載

俳人・干野風来子による付記

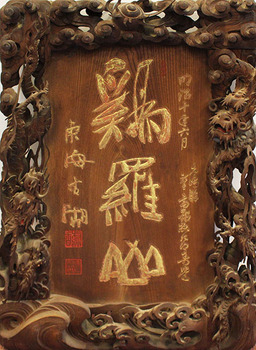

奉納額「鶏羅山」(奥原晴湖揮毫)

熊谷市妻沼在住の俳人・田島良生さんの初の句集『鶏羅山』が刊行されました。

田島さんは妻沼俳句連盟などで活動し、埼玉文学賞を受賞するなど高い評価を得る中で、独自の俳句を追究しています。今回の作品は自作を選句し、1冊に纏められたものです。

題字となった 「鶏羅山(けいらさん)」は、カイラス山(Kailash/Kailas)と呼ばれるチベット高原西部に位置する独立峰(標高6,656m)で、歓喜天の原郷とする伝説も残されています。歓喜天がこの地に眷族(けんぞく)を率いて住み、仏法僧の三宝(経典、僧侶、舎利)を守護するとされている。

この題名の『鶏羅山』は妻沼聖天山に奉納された額から引用し、南画家の奥原晴湖の揮毫によるものです。その額とは、明治10年(1877)6月に奉納された絵馬額であり、東海晴湖(奥原晴湖)の記号が確認できます。奉納者は「木崎駅 願主 齋藤惣四郎寿題」として記されています。昇り龍による彫刻が特徴の額縁構造となっています。規模は小型でありながら、精緻な彫刻が額縁に施されています。奥原晴湖の独特の揮毫と、肉彫り彫刻の技芸が生かされた芸術性の高い絵馬であるといえます。

奥原晴湖(東海晴湖)(1837-1913)は、幕末から明治期の画家。野口小蘋とともに明治の女流南画家の双璧といわれ、また安田老山と関東南画壇の人気を二分したとされています。上川上村(現・熊谷市上川上)に居を構え、画室を「繍水草堂」「繍佛草堂」「寸馬豆人楼」などと称して作品を発表しました。その画風には豪快さが見られ、晩年は非常に鮮やかで色彩豊か、細密な筆致によって独特の南画世界を築きました。

講演会「熊谷句碑歌碑物語」の動画配信 [句碑・歌碑]

本年1月に奈良公民館で開催した講演会「熊谷句碑歌碑物語」の様子をYouTubeにおいて配信しています。熊谷市内に所在する松尾芭蕉の俳句を刻んだ句碑や、熊谷で現代俳句を牽引し続けた金子兜太の句碑を中心に、熊谷の俳人や文化人による句碑を紹介したものです。講演会名と同名の解説リーフレットを刊行を契機に、俳諧文化の継承や俳句の世界無形文化遺産への取り組みの一環として実施し、多くの関心が寄せられてきました。講演会では句碑文化と郷土の歴史を織り交ぜながら解説しています。どうぞご参照ください。

講演会「熊谷の俳句文化―金子兜太俳句と定住漂泊の思想をめぐって」 [句碑・歌碑]

本日2月20日は俳人・金子兜太氏の命日に当たります。

昨年は没後1年の追悼事業のほか、生誕100年記念事業として講演会やバスツアー、文献の刊行などを進めてきました。その関連として2019年9月に熊谷商工会議所で開催した、金子兜太氏の俳句について再認識を深める講演会「熊谷の俳句文化―金子兜太俳句と定住漂泊の思想をめぐって」の様子を収録し、動画配信を行っています。兜太俳句の偉業と未来に継承する可能性について興味を持っていただける内容となっていますので、どうぞご覧ください。

なお、熊谷商工会議所会議室で開催したことにより、渋沢栄一の肖像画を背景にしての講演会となりました。新1万円札の肖像画やNHK大河ドラマの主人公に決定し、注目を集めている渋沢栄一。偉人の眼差しを感じながらのお話となりました。

俳人・金子兜太生誕100周年記念事業「金子兜太句碑めぐり」バスツアー [句碑・歌碑]

熊谷市中央公園の句碑「利根川と荒川の間雷遊ぶ」

観音山龍泉寺にある画家・石川梅子の顕彰句碑「白梅に風雨の日日の澄みにけり」

昨年逝去された俳人の金子兜太氏の追悼事業として、本年生誕100年を迎える金子氏の記念事業として、熊谷市内にある金子氏が揮毫した句碑を巡るバスツアーが11月17日、11月24日の2日間行われました。当初は各日30人ずつの募集でしたが、合計130人を超える応募があり、各自中のバスを1台増便して120人の参加によるツアー開催となりました。2016年に建立された熊谷市誕生10周年記念事業「熊谷の俳句」句碑をはじめ、金子氏のゆかりの地に建立された句碑を巡るもので、熊谷市冑山の根岸家長屋門、野原の文殊寺、三ヶ尻の観音山龍泉寺、昼食後、俵瀬の荻野吟子生誕の地、上中条の常光院、大原の埼玉県立熊谷高等学校、宮町の熊谷市中央公園にある句碑を巡りました。各場所及び道中では解説を交えながら、金子氏の俳句と熊谷の郷土の結節点などに想いを馳せる機会となりました。また、この開催に合わせて市内の金子氏の句碑について解説したリーフレットを刊行しました。12月から、熊谷市役所6階の社会教育課や江南文化財センターなどで無料で配布をする予定です。どうぞご参照ください。

講座「金子兜太と美術史 ―兜太文学と美術史の系譜をめぐって―」の動画配信 [句碑・歌碑]

2019年7月21日、熊谷市名勝「星溪園」積翠閣で、昨年没した俳人・金子兜太氏の生誕100周年を記念し、金子兜太氏の俳句文学と日本美術史の関わりを学ぶ講座を開催しました。講座は熊谷青年会議所クールシェア版街なかゼミナールとして開催し、多くの兜太俳句ファンなどが来場しました。俳句と美術史を並行して論じる内容で本邦初の講座として注目が集まりました。その様子を動画撮影し、YouTubeのサイトから配信しております。どうぞご覧ください。

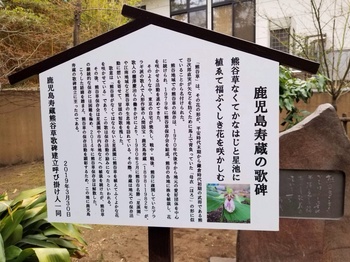

鹿児島寿蔵熊谷草歌碑建立除幕式 [句碑・歌碑]

建立された鹿児島寿蔵熊谷草歌碑

歌碑と寿像、熊谷草保存活動について記した解説板を併せて設置した

序幕の様子

2019年3月30日、熊谷市名勝「星溪園」にて、新たに建立された鹿児島寿蔵熊谷草歌碑の除幕式が開催されました。鹿児島寿蔵の歌碑には、「熊谷草なくてかなはじと星池に植ゑて福ぶくしき花を咲かしむ」という寿蔵が詠んだ歌が刻まれています(刻字は一部異なる)。歌意は「熊谷草がなくてはならないと星溪園に熊谷草を植えてふくよかな花を咲かせている」です。

「熊谷草(クマガイソウ)」は、その花の形が、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将である熊谷次郎直実が矢などを防ぐために馬上で背負っていた「母衣(ほろ)」の形に似ていることから名付けられました。昭和時代後半、熊谷地域では自然植生はなく、苗の移植による栽培などが主流でした。

熊谷地域での熊谷草の保存は、1970年代後半から地元の愛好団体を中心に続けられ、1979年に熊谷草保存会を結成。熊谷の各地に株を植栽し、花を咲かせる活動が進められてきました。

熊谷での熊谷草の保存活動が進められる中、東京の自宅が焼失し、戦中・戦後、熊谷に疎開していたアララギ派の歌人で人形作家の人間国宝・鹿児島寿蔵(1898~1982年)が、歌人の棚澤慶治らの働きかけにより、1980年5月に熊谷市名勝「星溪園」や江南地域など熊谷草の生息地を訪れています。その際、寿蔵は地元での保存活動に想いを寄せて、冒頭の短歌を残しました。この歌は保存活動の励みになったといわれています。

20世紀終盤、熊谷草保存会は星溪園や市内各地などへの植栽を続けたましたが、熊谷草の継続的な保存には困難を極め、2014年に熊谷草保存会は解散しました。こうした経緯を踏まえ、熊谷草の保存活動を顕彰するため、この地に鹿児島寿蔵の直筆揮毫の歌碑建立に至ったものです。

熊谷短歌会会長・熊谷文化連合会長の金子貞雄氏を中心に、藤間憲一氏(熊谷商工会議所会頭)、野原晃氏(熊谷市教育員会教育長)、八木橋宏貴氏(株式会社八木橋代表取締役社長)らが呼び掛け人として名を連ねました。事務局幹事は金子氏のほか、小川美穂子氏、米山実氏らがが担当しました。

平成30年11月~平成31年2月に寄附募集を行い、市内外から建立想定額(60万円)を超える寄付が集まり、解説板や報告書費用などに充当するほか、今後は鹿児島寿蔵の顕彰、熊谷草保存のための調査研究のための基金として使用する予定です。

星溪園には埼玉県下で最古級の芭蕉句碑(後の時代の人が建立した顕彰碑)や、俳人の山口青邨(やまぐちせいそん)、元熊谷市長の斎藤紫石(さいとうしせき)の句碑があります。また、鹿児島寿蔵の歌碑は熊谷市上之の龍淵寺にも建立されています。併せて総合的な啓発を行い、歌碑めぐりなどを計画する予定です。教育委員会としても、星溪園における歌碑を通じて、鹿児島寿蔵や棚澤慶治などの歌人と地域との関わりや、熊谷草についての情報発信や顕彰を市民協働として進めていきたいと考えています。

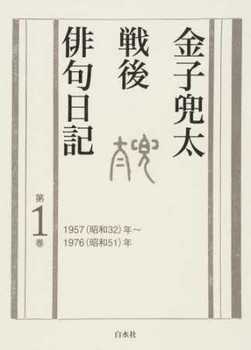

俳人・金子兜太さんの日記『金子兜太戦後俳句日記』(白水社)の刊行 [句碑・歌碑]

昨年亡くなった俳人で熊谷市の名誉市民であった金子兜太さんの日記『金子兜太戦後俳句日記』(白水社)が没後一周忌に刊行されました。俳人たちとの交流や作句上の試行錯誤などが約60年にわたって記され、戦後俳句史を知る上で貴重な資料です。全3巻で、今回発売されたのは第1巻で450ページ。1957年から76年までが収録されており、今後数年をかけて刊行される予定です。熊谷市と俳人との関わりを知る上でも多くの情報が含まれており、熊谷市の現代における俳人交流史についても言及が及んでいます。平成31年度における本市の金子兜太関連事業においては、展覧会や句碑巡りツアーが開催され、本著作に関する新たな情報などの発信や情報共有がされる予定です。