江南文化財センター「踊る埴輪」複製品の測量調査 [はにわ関連グッズ]

熊谷市の野原古墳群から出土した「踊る埴輪」。江南文化財センターで所有、展示している、その複製品の形状データの測量が県内の彫塑制作会社によって行われました。現物は東京国立博物館が所有し、博物館のマスコットキャラクターなどにも活用され人気を集めています。東京国立博物館の現物から得た3Dデータはあるものの、制作者による技量に委ねた復元や、土台を強固にするなど若干のアレンジを加える場合のデータとしては、厚みや質感などを見ながらの測量データが必要であることから、今回の資料提供となりました。東京国立博物館の踊る埴輪は常設展示されており、その使用許可等の規定からも、測量調査の機会が極めて限られています。一方、国内において唯一の型取りの方法で復元された江南文化財センターの「踊る埴輪」がその代用として利用することができ、また県外の博物館施設で「踊る埴輪」複製品として出張展示されることもあります。素材は特殊樹脂加工によるものですが、サイズはもちろん、傷や欠損箇所なども復元していることから、本物との見分けがつかないほどの精巧さを誇ります。ただし、クリーム色の樹脂に彩色によって複製したことから、彩色部分の保存という課題もあります。制作会社は、東京国立博物館からの許可等のライセンス条件を踏まえて、今後得たデータに基づき倍加した規模の復元や、石製の塑像制作などのプロデュースを進める計画です。

ハニワなもの おどる埴輪の貯金箱 [はにわ関連グッズ]

「ハニーちゃん」が文化財センターのマスコットに加わりました [はにわ関連グッズ]

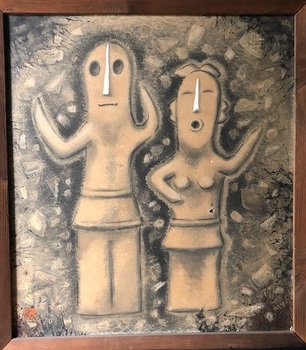

荒木賢治《香土》 燃える埴輪 [はにわ関連グッズ]

熊谷出土埴輪の表紙5 [はにわ関連グッズ]

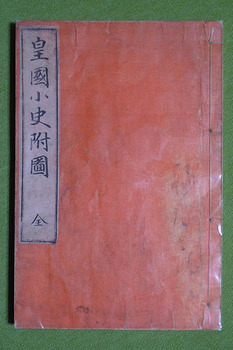

『皇国小史付図』明治29年(1989)2月発行

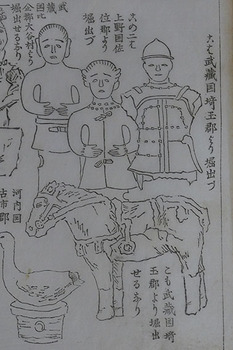

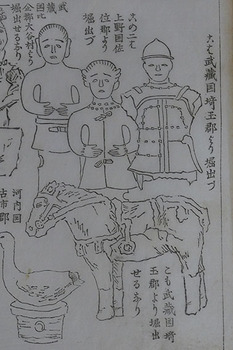

石棺埴輪石人の図 に熊谷市上中条出土の埴輪が描かれている。

「短甲を付けた武人埴輪には「こは武蔵国埼玉郡より堀出づ」と説明があり、馬形埴輪には「こも武蔵国埼玉郡より掘り出せるなり」と説明がある。他の埴輪も東松山市域で出土した埴輪があり、冑山の根岸武香が収集したものである。明治時代の早い時期から根岸氏収集の埴輪が歴史の参考書に使われていたことが知られる。

.

.

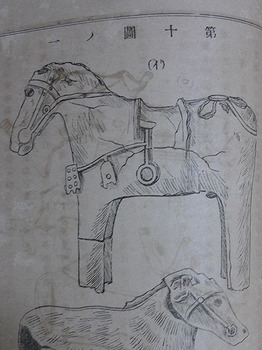

『日本考古学』明治31年(1889) 八木奘三郎・坪井正五郎 著 350頁

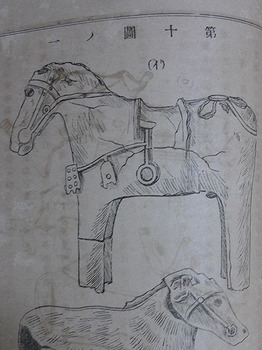

明治20年代までの考古学研究の知見を初めて体系的にまとめた研究概説書。先史時代から原始時代(およそ古墳時代まで)の遺跡や遺物を分類説明する。また、人類学的視点から日本人の源流を考察している。本文中に多くの挿図が入っており根岸武香の蒐集した「武人埴輪」「馬形埴輪」「鏡」などの遺物がみられる。図示の埴輪は熊谷市上中条出土の「短甲を付けた武人埴輪」と「馬形埴輪」「男子埴輪」である。

石棺埴輪石人の図 に熊谷市上中条出土の埴輪が描かれている。

「短甲を付けた武人埴輪には「こは武蔵国埼玉郡より堀出づ」と説明があり、馬形埴輪には「こも武蔵国埼玉郡より掘り出せるなり」と説明がある。他の埴輪も東松山市域で出土した埴輪があり、冑山の根岸武香が収集したものである。明治時代の早い時期から根岸氏収集の埴輪が歴史の参考書に使われていたことが知られる。

.

.『日本考古学』明治31年(1889) 八木奘三郎・坪井正五郎 著 350頁

明治20年代までの考古学研究の知見を初めて体系的にまとめた研究概説書。先史時代から原始時代(およそ古墳時代まで)の遺跡や遺物を分類説明する。また、人類学的視点から日本人の源流を考察している。本文中に多くの挿図が入っており根岸武香の蒐集した「武人埴輪」「馬形埴輪」「鏡」などの遺物がみられる。図示の埴輪は熊谷市上中条出土の「短甲を付けた武人埴輪」と「馬形埴輪」「男子埴輪」である。

熊谷出土埴輪の表紙4 [はにわ関連グッズ]

写真1「おどる埴輪」を表紙に使用

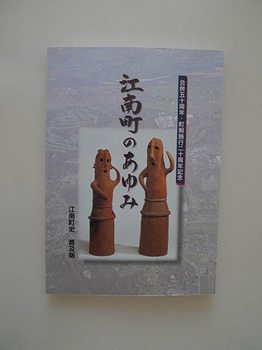

『江南町のあゆみ』江南町史普及版 平成17年(2005)

江南町合併50周年・町制施行20周年記念誌として刊行。江南町史の普及版として編集した見開き完結の概説書 表紙に「おどる男女」を配置、このころから他の古墳からの出土状況の検討から「馬の手綱を引く人」を表現した埴輪の可能性が指摘されていますが、踊ってはいないのかどうか野原出土のこの埴輪は昭和初期の不時発見であることからナゾは解けません。

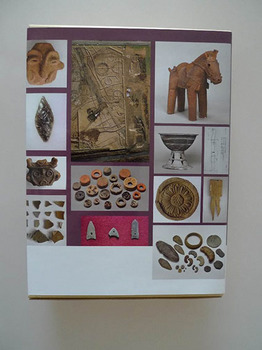

写真2「短甲を付けた武人埴輪」「馬形埴輪」

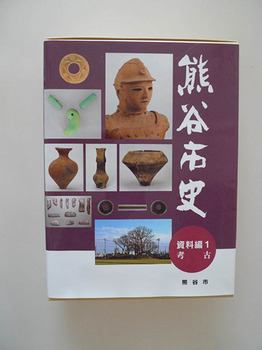

『熊谷市史』資料編1考古 平成27年(2015)

熊谷市域の遺跡概要・出土遺物等の最新情報をまとめている。旧石器時・縄文時代・古墳時代、奈良・平安時代、中世までの各時代の発掘成果を示す遺構・遺物を多数掲載して説明している。約900頁の大著、でも1冊3000円とお求めやすい価格です。お求めは市史編さん室、当センター、市内書店(藤村書店、須原屋八木橋店)にお問い合わせください。

熊谷出土埴輪の表紙3 [はにわ関連グッズ]

今回の紹介は、やや古いものです。

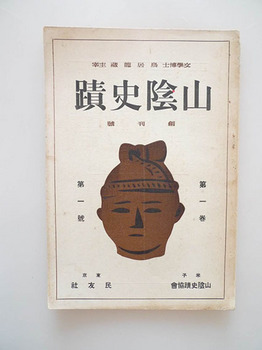

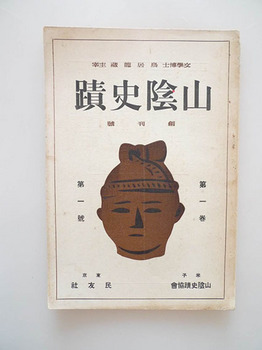

写真1 「上中条出土の男子埴輪頭部」を表紙に使用

『山陰史蹟』創刊号 山陰史蹟協会 民友社 大正14年(1925)

鳥取県、島根県の史蹟文化財を研究し紹介する定期機関誌として発刊された。当時の人類学考古学者の一任者であった鳥居龍蔵博士の発刊の辞が寄せられている。イラストで描かれたこの埴輪は、短甲を付けた武人とともに出土したとされる埴輪の一つで、巫女(男子の場合「かんなぎ」と称した)とされる。現在は関西大学博物館に収蔵されている。

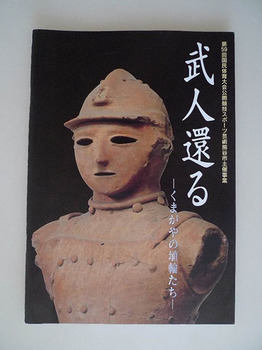

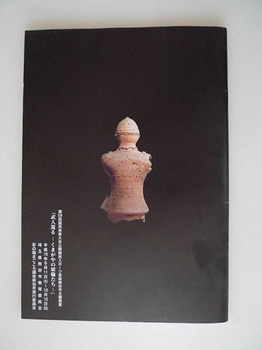

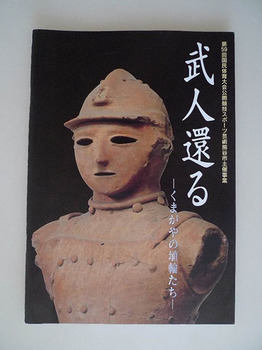

写真2「短甲を付けた武人埴輪」を表紙に使用

『武人還る-熊谷の埴輪たち』 平成16年(2004) 図録

第59回国体 埼玉大会は熊谷を主会場に開催された。熊谷市では国体開催事業の一環として、上中条出土の「短甲を付けた武人埴輪」、「馬形埴輪」の120ぶりの里帰りと銘打ち開催した。中条古墳群の中で発掘された、女塚古墳 北島遺跡などの埴輪が多数展示され好評を博した。

写真1 「上中条出土の男子埴輪頭部」を表紙に使用

『山陰史蹟』創刊号 山陰史蹟協会 民友社 大正14年(1925)

鳥取県、島根県の史蹟文化財を研究し紹介する定期機関誌として発刊された。当時の人類学考古学者の一任者であった鳥居龍蔵博士の発刊の辞が寄せられている。イラストで描かれたこの埴輪は、短甲を付けた武人とともに出土したとされる埴輪の一つで、巫女(男子の場合「かんなぎ」と称した)とされる。現在は関西大学博物館に収蔵されている。

写真2「短甲を付けた武人埴輪」を表紙に使用

『武人還る-熊谷の埴輪たち』 平成16年(2004) 図録

第59回国体 埼玉大会は熊谷を主会場に開催された。熊谷市では国体開催事業の一環として、上中条出土の「短甲を付けた武人埴輪」、「馬形埴輪」の120ぶりの里帰りと銘打ち開催した。中条古墳群の中で発掘された、女塚古墳 北島遺跡などの埴輪が多数展示され好評を博した。

熊谷出土埴輪の表紙2 [はにわ関連グッズ]

前回に引き続き、表紙に熊谷出土埴輪の使われた図書の紹介です。

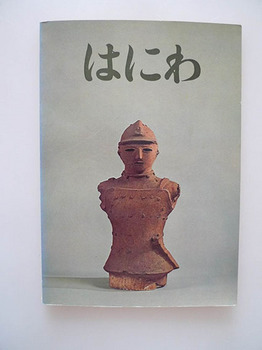

写真1「短甲を付けた武人埴輪」を表紙に使用

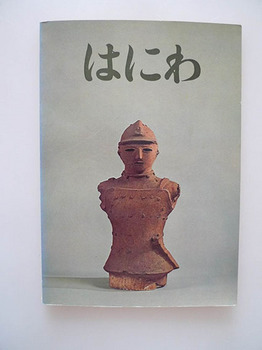

『特別展観 はにわ』東京国立博物館 昭和48年(1973)

国内の埴輪を網羅した展覧会の図録です。表紙の「短甲を付けた武人」「踊る男女」「馬」などが掲載されている。短甲を付けた武人については「顔の表情が実に写実的で他に見られない端正な容貌をしている。眉は元を太く先に従ってやや細く肉づけし、目や口もとに縁を軽く肉づけした盛りあがりがみられ生気が感じられ、彫刻的な神経の細やかさがうかがわれる。」と解説している。

写真2「上中条出土の短甲を付けた武人埴輪と馬」を表紙に使用

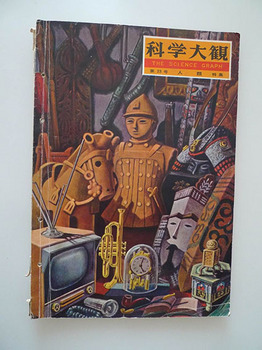

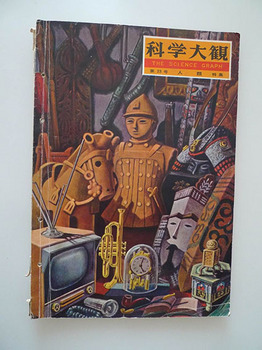

『科学大観 人類特集』第23号 昭和35年(1960) 世界文化社

科学の諸分野の紹介をする画報で、本号は人類学の分野と研究の状況を一般に紹介している。表紙の説明では特に埴輪の出土地を断っていないが埴輪の特徴から熊谷出土の表記の埴輪である。説明は簡単で「昔から現代までの人間を知るための資料となるもの」とある。当時最先端の「テレビ」と「アフリカあるいは南洋民族の盾」「埴輪」「兜」とともに時の流れ時間を表す「時計」が中央に置かれており、広大な世界と悠久の時間を表わすかの印象を受ける。

写真1「短甲を付けた武人埴輪」を表紙に使用

『特別展観 はにわ』東京国立博物館 昭和48年(1973)

国内の埴輪を網羅した展覧会の図録です。表紙の「短甲を付けた武人」「踊る男女」「馬」などが掲載されている。短甲を付けた武人については「顔の表情が実に写実的で他に見られない端正な容貌をしている。眉は元を太く先に従ってやや細く肉づけし、目や口もとに縁を軽く肉づけした盛りあがりがみられ生気が感じられ、彫刻的な神経の細やかさがうかがわれる。」と解説している。

写真2「上中条出土の短甲を付けた武人埴輪と馬」を表紙に使用

『科学大観 人類特集』第23号 昭和35年(1960) 世界文化社

科学の諸分野の紹介をする画報で、本号は人類学の分野と研究の状況を一般に紹介している。表紙の説明では特に埴輪の出土地を断っていないが埴輪の特徴から熊谷出土の表記の埴輪である。説明は簡単で「昔から現代までの人間を知るための資料となるもの」とある。当時最先端の「テレビ」と「アフリカあるいは南洋民族の盾」「埴輪」「兜」とともに時の流れ時間を表す「時計」が中央に置かれており、広大な世界と悠久の時間を表わすかの印象を受ける。

熊谷出土埴輪の表紙1 [はにわ関連グッズ]

熊谷市上中条出土の埴輪には東京国立博物館に収蔵された「飾り馬」と「短甲武人」がよく知られています。これは明治初年に発見されてから、同じ熊谷市冑山の政治家・考古学者であった根岸武香により保存公開がされてきたものです。他に「踊る埴輪」など市内出土の埴輪が多くの出版物の表紙や絵画に描かれてきました。以前から『学習画報』『日本のあけぼのー建国と紀元をめぐって』で取り上げていますが、最近見つけた図書をいくつか紹介します。

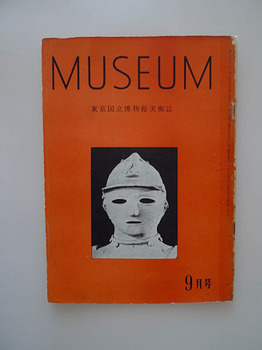

写真1「短甲を付けた男子埴輪」を表紙に使用

『MUSEUM-東京国立博物館美術誌』 昭和28年(1953) 9月号〔通巻30号〕

本文には、三木文雄氏の「原始時代の人間観<埴輪人物>」が掲載されており、踊る埴輪とともに紹介され、おおらかなで上品な青年武人、歌い踊る庶民のありのままの姿を印象的にとらえていると表現としている。

写真2「埴輪 踊る女子」を表紙に使用

『MUSEUM-東京国立博物館美術誌』 昭和52年(1977) 1月号〔通巻310号〕

本文には、亀井正道氏の「踊る埴輪出土の古墳とその遺物」と題して、埴輪発見の経緯や野原古墳の発掘について報告している。口絵にも野原古墳出土の「農夫はにわ」を掲載している。

写真1「短甲を付けた男子埴輪」を表紙に使用

『MUSEUM-東京国立博物館美術誌』 昭和28年(1953) 9月号〔通巻30号〕

本文には、三木文雄氏の「原始時代の人間観<埴輪人物>」が掲載されており、踊る埴輪とともに紹介され、おおらかなで上品な青年武人、歌い踊る庶民のありのままの姿を印象的にとらえていると表現としている。

写真2「埴輪 踊る女子」を表紙に使用

『MUSEUM-東京国立博物館美術誌』 昭和52年(1977) 1月号〔通巻310号〕

本文には、亀井正道氏の「踊る埴輪出土の古墳とその遺物」と題して、埴輪発見の経緯や野原古墳の発掘について報告している。口絵にも野原古墳出土の「農夫はにわ」を掲載している。

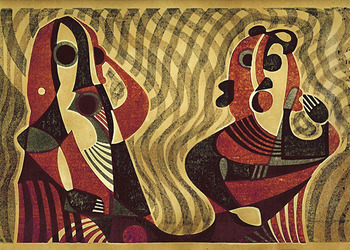

躍動する踊る埴輪の版画 [はにわ関連グッズ]

江南文化財センターに新たに収蔵された埴輪関連の美術品を紹介します。

馬淵 聖(まぶちとおる):版画「埴輪」

熊谷市野原古墳出土の「踊る埴輪」を下から見上げた構図。

馬淵聖:木版画家。1920年東京生まれ。東京美術学校在学中に光風会第27回展、造型版画協会展などに入選。卒業制作「木版による自然物の装飾的表現」文部省買上。1954年日本版画協会(日版協)会員となる。1960年日本版画会(日版会)創立に棟方志功とともに参加し、日版協退会、日版会会長、鎌倉美術家協会理事長などを歴任。埴輪や果実を得意モチーフとして制作した。

1994年3月没。

本作は文化財センターの展示室で公開されています。

キュビスムの影響をも感じる個性的な版画作品です。

あたかも踊りだすかのような力強さがあります。