旅の記憶‐22 時代を超えて―移り行くものと人― [紀行]

旅の記憶の連載も十数話をへて、ネタ切れになりそうですが、牛の涎のように途切れそうで途切れないものです、牛の歩みのようにゆったりしっかり進めたいと念じています。

旅人といえば松尾芭蕉、芭蕉は3月の末、片雲の風に誘われたかのように旅立ちの日を迎えます。旧暦のことですから現在では5月の終わりころになるでしょうか(この年は閏月が加わったことから現在とは2ヶ月のずれが生じた)。

-奥の細道 旅たちの初句は「草の戸も 住替わる代ぞ ひなの家」とあります。

「ひなの家」は三月節句によりひな人形を飾った家というよりの、雛人形を飾るような女児の住む家になったという意味とされています。ただ「ひなの家」は春の季語ではあります。

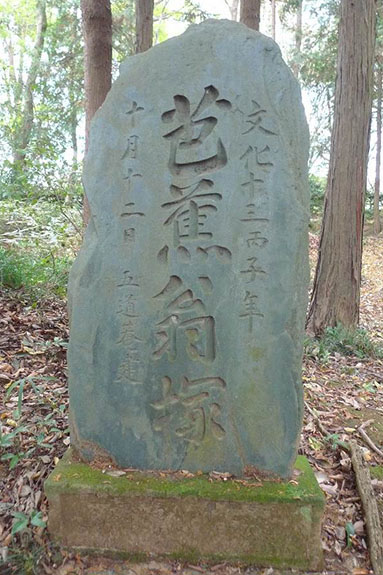

今年の春はウイルス蔓延のため陰鬱な幕開けとなりましたが、気持ちは豊かにありたいものです。五道庵竹二坊は芭蕉の遺徳を慕って、野原文殊寺に芭蕉塚を築き碑も建てました。五道庵は熊谷市の隣り、滑川町福田の権田氏の人で本業の医師の他に俳諧・国学・書道・茶道の五つの道に秀でたことから五道庵の名を藤堂候(伊賀藩公)から受けたといい、芭蕉の伝記をまとめた「芭蕉翁正伝」を著わしています。

写真 野原文殊寺芭蕉塚に建つ芭蕉翁塚の碑

左「芭蕉翁塚」「文化十三年(1816)十月十二日 五道庵建」

右 背面に芭蕉の略伝と建碑の理由が書かれている。

参考図書 小林甲子男1991「五道庵竹二坊」『埼玉俳諧史の人びと』さきたま出版会

旅人といえば松尾芭蕉、芭蕉は3月の末、片雲の風に誘われたかのように旅立ちの日を迎えます。旧暦のことですから現在では5月の終わりころになるでしょうか(この年は閏月が加わったことから現在とは2ヶ月のずれが生じた)。

-奥の細道 旅たちの初句は「草の戸も 住替わる代ぞ ひなの家」とあります。

「ひなの家」は三月節句によりひな人形を飾った家というよりの、雛人形を飾るような女児の住む家になったという意味とされています。ただ「ひなの家」は春の季語ではあります。

今年の春はウイルス蔓延のため陰鬱な幕開けとなりましたが、気持ちは豊かにありたいものです。五道庵竹二坊は芭蕉の遺徳を慕って、野原文殊寺に芭蕉塚を築き碑も建てました。五道庵は熊谷市の隣り、滑川町福田の権田氏の人で本業の医師の他に俳諧・国学・書道・茶道の五つの道に秀でたことから五道庵の名を藤堂候(伊賀藩公)から受けたといい、芭蕉の伝記をまとめた「芭蕉翁正伝」を著わしています。

|

|

左「芭蕉翁塚」「文化十三年(1816)十月十二日 五道庵建」

右 背面に芭蕉の略伝と建碑の理由が書かれている。

参考図書 小林甲子男1991「五道庵竹二坊」『埼玉俳諧史の人びと』さきたま出版会

フォトジェニックな朝の塩古墳群 [古墳時代]

ハナミズキの想い [花]

.jpeg)

江南文化財センターの西側にあるハナミズキ。薄紅色の花が満開を迎えています。

ハナミズキの花言葉は、「永続性」「返礼」「私の想いを受けてください」。

コロナウイルスによって普通の日常にも様々な影響が生じている昨今、

ふと立ち止まると、鮮やかな花びらを輝かせるハナミズキが、

温かく受け止めてくれるようです。

平穏な日々が訪れますように。

ハナミズキの想いを感じることができます。

出典:「庭木図鑑 植木ペディア」

【ハナミズキ】

・アメリカ東部及びメキシコ北東部を原産とするミズキ科の落葉樹であり、日本の野山には自生しない。アメリカのバージニア州やノースカロライナ州では州の花に指定されている。

・1912年に東京市長の尾崎行雄がワシントンへサクラを贈呈し、その返礼として1915年にアメリカから日本へやってきた(これにちなんで花言葉の一つに「返礼」がある)。東京の新宿御苑には寄贈当時の原木が残る。

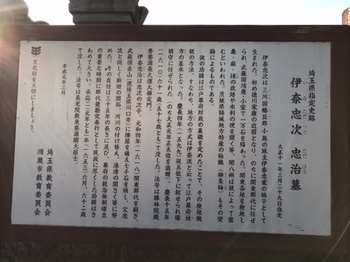

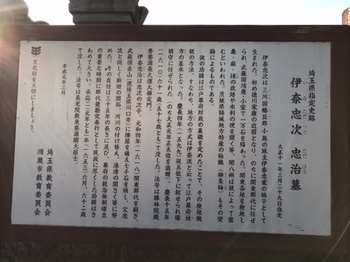

伊奈備前守忠次と熊谷 [その他]

「平戸の大ぼとけ」で知られる源宗寺。現在は市内久下の東竹院が事務を兼務していますが、源宗寺は、かつて鴻巣市に所在する勝願寺の末寺でした。

勝願寺は伊奈氏の菩提寺であり、伊奈備前守忠次の墓があります。忠次は徳川家康に仕えた代官頭の一人です。忠次は、各地で治水・灌漑工事や検地、知行割、新田開発などを実施しました。そして関東各地には、忠次や伊奈氏一族が関わった水路や堤防が今でも残されています。

その1つが熊谷市から行田市にわたって残る中条堤です。中条堤は、福川の南側に流れに沿って築かれた4キロメートルに及ぶ巨大な堤です。増水時に河川から溢れ出た水を堤の内側の地域に閉じ込めることで、江戸を水害から守っていました。この中条堤は、家康の命を受けた伊奈備前守忠次が構築したといわれています。

市内妻沼地区、行田市北河原との境目あたりでは、今も残されている中条堤の一部を見ることができます。

コロナウイルスの影響で外出自粛が叫ばれていますが、気分転換に、散歩のついでに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。各施設の休館や県外への外出規制で思うように出かけられない今、身近な地域の魅力を再発見できるよい機会かもしれません。

熊谷デジタルミュージアムでは、熊谷市の文化財マップをご覧になることができます。また、熊谷観光・文化財ナビゲーションアプリ「くまここ」も是非ご活用ください。

参考文献

和泉清司 2019『江戸幕府代官頭 伊奈備前守忠次』

松浦茂樹・松尾宏 2014『水と闘う地域と人-利根川・中条堤と明治43年大水害-』

勝願寺は伊奈氏の菩提寺であり、伊奈備前守忠次の墓があります。忠次は徳川家康に仕えた代官頭の一人です。忠次は、各地で治水・灌漑工事や検地、知行割、新田開発などを実施しました。そして関東各地には、忠次や伊奈氏一族が関わった水路や堤防が今でも残されています。

その1つが熊谷市から行田市にわたって残る中条堤です。中条堤は、福川の南側に流れに沿って築かれた4キロメートルに及ぶ巨大な堤です。増水時に河川から溢れ出た水を堤の内側の地域に閉じ込めることで、江戸を水害から守っていました。この中条堤は、家康の命を受けた伊奈備前守忠次が構築したといわれています。

市内妻沼地区、行田市北河原との境目あたりでは、今も残されている中条堤の一部を見ることができます。

コロナウイルスの影響で外出自粛が叫ばれていますが、気分転換に、散歩のついでに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。各施設の休館や県外への外出規制で思うように出かけられない今、身近な地域の魅力を再発見できるよい機会かもしれません。

熊谷デジタルミュージアムでは、熊谷市の文化財マップをご覧になることができます。また、熊谷観光・文化財ナビゲーションアプリ「くまここ」も是非ご活用ください。

参考文献

和泉清司 2019『江戸幕府代官頭 伊奈備前守忠次』

松浦茂樹・松尾宏 2014『水と闘う地域と人-利根川・中条堤と明治43年大水害-』

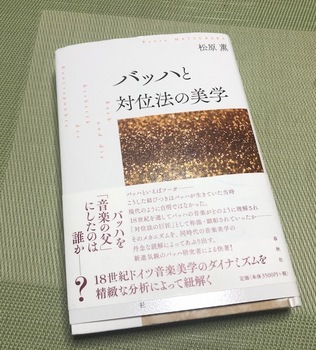

松原薫著『バッハと対位法の美学』の書評 [その他]

松原薫著『バッハと対位法の美学』

埼玉新聞に掲載された書評内容

松原薫著『バッハと対位法の美学』春秋社の書評が『埼玉新聞』に掲載されました。

この著作は、「18世紀を通して変遷していった「対位法」の美学。その中でJ. S. バッハの音楽がどのように理解され、称揚・顕彰されていったか。バッハが「対位法の巨匠」となったメカニズムを、同時代の音楽美学を丹念に読み解くことであぶり出す。」(書誌概要より)という若手研究者による意欲的労作です。バッハ音楽の受容と理解の変遷に着目し、絵画や音楽などの芸術文化が派生するメカニズムにも関連し、文化財の人々への受容という観点とも密接に関わっていることに気づかされます。書評とともに、ぜひ本書を紐解いてみてはいかがでしょうか。

春秋社

松原薫『バッハと対位法の美学』

https://www.shunjusha.co.jp/book/9784393932179.html

熊谷市指定記念物・名勝「星溪園」解説編の配信 [記念物]

熊谷市教育委員会は、熊谷市名勝「星溪園」の歴史、庭園や建造物の概要を解説した動画の公開を始めました。星溪園の魅力を国内外に発信することを目的に企画。3月から動画共有サービスのユーチューブ内にある江南文化財センターのサイトで配信しています。

星溪園には昨年のラグビーワールドカップ開催時に多くの外国人観光客が訪れたほか、アニメーションのコスプレ撮影が行われるなど、市外からの利用者も多いスポット。

昨年から今年にかけて解説や風景を動画で撮影し、約25分に編集している。園内に所在する句碑や石造物などの情報も紹介しています。動画には英語の解説文やテロップを併記するなど、外国人の視聴に向けて工夫しました。どうぞご覧ください。

サイトURL

https //m.youtube.com/watch?v=DChiFVTlMMA

一部展示替えのお知らせ 寺内廃寺の遺物整理から [展示]

江南文化財センター展示室内の一部の展示を更新しました。寺内廃寺の出土遺物から長い間展示してきた「花寺」「石井寺」「上院」「東院」などの墨書土器に変えて、如来像の頭髪として造られた「螺髪」と仏器のひとつ「鉄鉢」を展示しました。

「螺髪」は塑像製でいずれもサイロ形をしています。金堂跡から数十点出土しており、本尊仏のものと思われます。大きめの「鼻」の一部も見つかっていることから等身大に近い大きさと推定されます。

「鉄鉢」は十数個体の破片となっており、金堂跡や東院集落、参道脇などから見つかっています。須恵器製で少しずつ形が異なっており時期差とみられます。現在の修行僧が持つものよりもやや大型です。仏前に供物を献ずるためにも使用されていたと思われます。皆様の外出が思うようになるまで、当分の間展示する予定です。ゆるりと観覧ください。

なお、「螺髪」については過去の掲載ページも参照ください。

寺内廃寺の塑像 ―1(2018年11月14日掲載)

寺内廃寺の塑像 -7 如来の髪1(2018年12月21日掲載)

寺内廃寺の塑像 -8 如来の髪2(2019年01月10日掲載)

「鉄鉢」については今回が初めての展示になります。

「螺髪」は塑像製でいずれもサイロ形をしています。金堂跡から数十点出土しており、本尊仏のものと思われます。大きめの「鼻」の一部も見つかっていることから等身大に近い大きさと推定されます。

「鉄鉢」は十数個体の破片となっており、金堂跡や東院集落、参道脇などから見つかっています。須恵器製で少しずつ形が異なっており時期差とみられます。現在の修行僧が持つものよりもやや大型です。仏前に供物を献ずるためにも使用されていたと思われます。皆様の外出が思うようになるまで、当分の間展示する予定です。ゆるりと観覧ください。

なお、「螺髪」については過去の掲載ページも参照ください。

寺内廃寺の塑像 ―1(2018年11月14日掲載)

寺内廃寺の塑像 -7 如来の髪1(2018年12月21日掲載)

寺内廃寺の塑像 -8 如来の髪2(2019年01月10日掲載)

「鉄鉢」については今回が初めての展示になります。

新型コロナウイルス対策 [その他]

名工のルーツ 石原吟八郎 [熊谷の名工]

写真 諏訪神社本殿彫刻の一部

写真 諏訪神社本殿向拝奥の人物彫刻

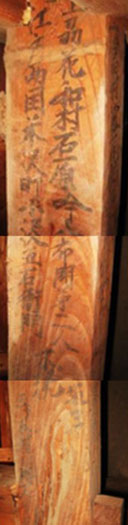

ちゝぶ道しるべと源宗寺

市内、石原に所在する県指定旧跡の「秩父道しるべ」。江戸時代に盛んになった秩父札所の観音信仰で往来した巡礼者などのために建てられた道標です。江戸から秩父へ行く道の一つとして熊谷宿を通過し、石原村で中山道から分かれて、寄居・釜伏峠・三沢を経由する「ちゝぶ道」がありました。

石標には「ちゝぶ道 志まぶへ十一里」とあり、秩父第一番の札所、四万部寺への距離と方向を示しています。明和3年(1766)、中山道と秩父往還の分岐点付近に建立されました。

「平戸の大ぼとけ」で知られる源宗寺。寺院を管理する藤井家に蔵されている源宗寺過去帳には、このちゝぶ道しるべの文字が源宗寺11代住職の快明和尚の筆であるという記録があります。

江戸時代、秩父札所巡りなどの観音霊場巡りが庶民の間で盛んになると、各地で既存の観音巡礼を模した新たな札所が設けられました。忍三十四番の札所もその一つで、源宗寺は忍三十四カ所の5番札所とされ、

平戸をもさらで迎ひよ紫の 雲の棚引く藤井寺

という御詠歌があります。

.jpeg)